舌頭頂住上顎,真的能讓臉型改變?

你相信只靠「舌頭頂住上顎」就能改變臉型嗎?這就是 mewing,一種在 YouTube 上爆紅、號稱能重新塑造下巴線條與顏面結構的自我訓練法。

許多人在影片中看到所謂「變臉對比照」,會覺得哇,這比牙套還快、比整形還便宜,更重要的是,它更不用經過醫生,自我作幾個動作既可。「我每天練幾分鐘就有差」,很多網紅的這種說法讓 mewing 看起來,像是一種全新類型的自助醫療:不花錢、不看病、只靠姿勢就能改變外貌。

個案故事:為什麼小宇選擇相信 mewing?

小宇高中時就對自己的側臉線條很不滿,尤其是下巴總覺得太後縮。他原本想靠牙套矯正外觀,但一問價格嚇退了;動輒數萬元、加上幾年的時間成本,讓他覺得這條路不划算。

直到他某天刷到一支爆紅的 mewing 教學影片,標題寫著:「不用整形,只靠舌頭就能改變臉型!」他當場點進去,看到創作者用前後對比照展示「驚人改變」,並強調每天只要維持正確的舌頭姿勢,臉型就會慢慢變得立體。

小宇像發現密碼一樣,立刻投入:每天練習舌位、記錄進度,還用 Google 日誌追蹤變化。他相信這是平價又能自主執行的替代方案,一種「不靠醫療、也能改變自己」的方法。

當醫師潑了冷水:專業為何讓人感到拒斥?

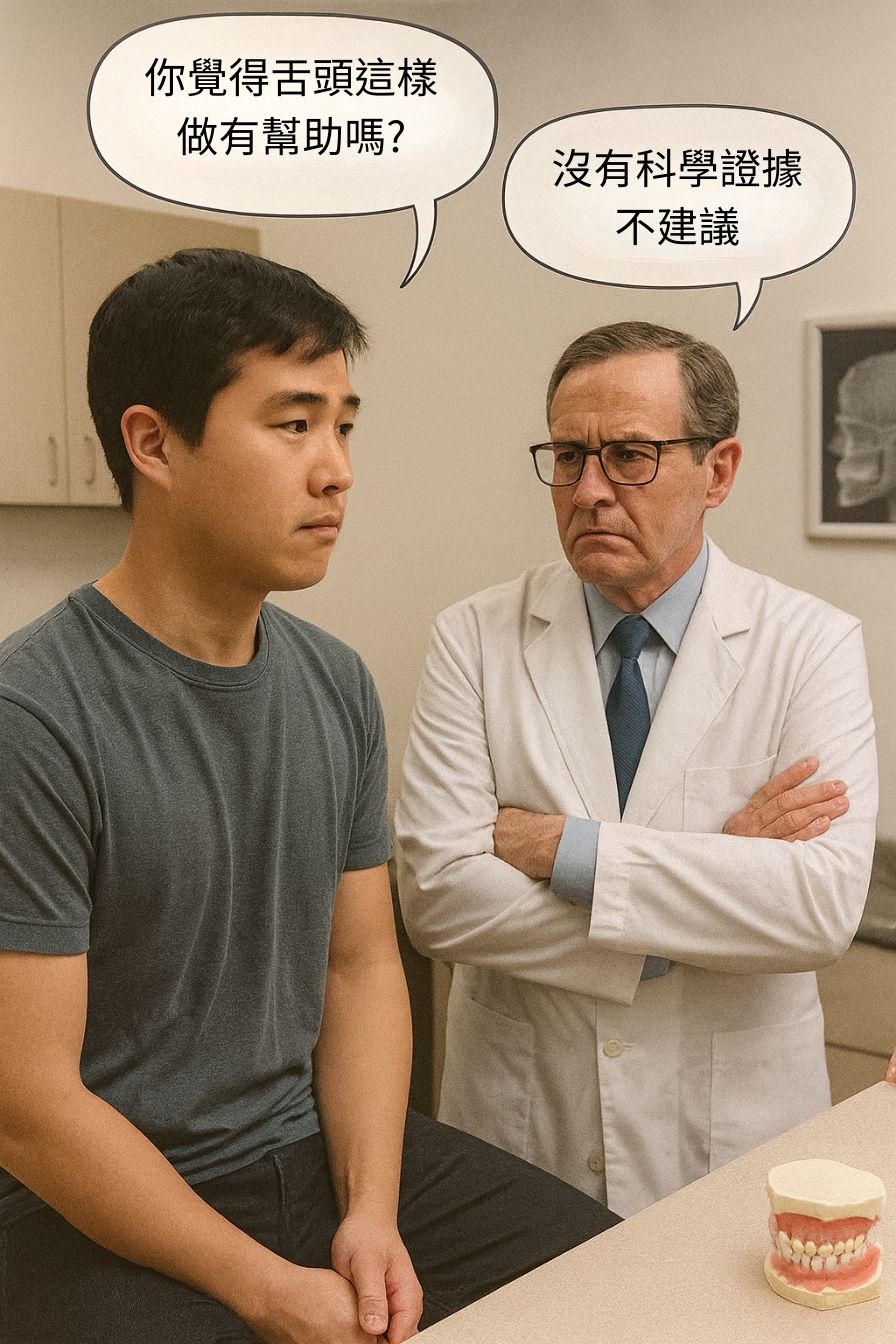

幾個月後,小宇信心滿滿地問牙醫:「你覺得這樣舌頭頂上顎有幫助嗎?」

他的語氣裡,藏著期待,也有一絲挑戰。但醫師只是淡淡回應:「這是沒有科學根據的說法,不建議花時間在這種方法上。」

這句話讓小宇極度挫折。他不只是感到否定,更是開始懷疑:為什麼醫療專業總是那麼快就下判斷?mewing 又不是吃藥或手術,只是練習一種自然的舌位姿勢,為什麼就被視為「沒意義」?

他開始質疑:難道我們不能對自己的身體有一點探索的空間?如果這世界允許每個人選擇飲食習慣、健身方式,為何到了「口腔姿勢」這種事,醫師卻要畫上紅線,潑他冷水?

從個案到現象:網路如何塑造另類醫療知識?

小宇的經歷並不是個案。在網路世界裡,像 mewing 這樣的做法,已經成為許多人踏入「自我醫療」領域的入口。雖然這些方法未必經過實證驗證,卻搭上了對自我掌控的渴望與演算法的推播,看起來比傳統醫療更平易近人。

影片裡的「成功故事」、網友的對比照、留言區的經驗談,這些由下而上的聲音,正在形成一種平行世界的知識系統。它們不靠醫學證書加持,也無需期刊佐證,只要夠吸睛、夠具象,就能讓人信服。雖然我們醫師們看了常會一笑置之,然而這也引出一個根本問題:在醫療領域裡,專業與自主,該如何判斷與選擇?

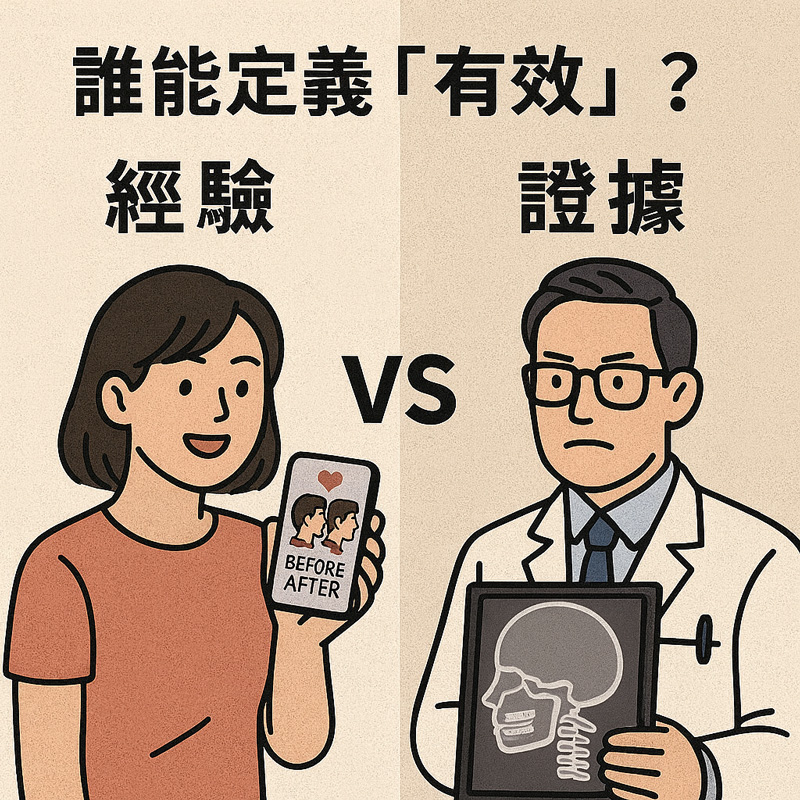

經驗 vs 證據:我們如何定義「有效的知識」?

說到底,mewing 之爭其實不只是「舌頭位置」的爭議,而是對「知識有效性」的不同理解。

一邊是醫療專業:他們仰賴統計學、實驗設計、大規模樣本與可重複性,才能確認某個方法「有療效」。這套體系的強項在於可驗證、可追責,但過程冗長、門檻高,也讓許多想「立刻嘗試」的人感到遙不可及。

另一邊,是網路使用者的主觀經驗。只要拍個對比照、分享幾句心得,就足以建立「可行性」的印象。這種經驗式知識即時、有畫面、有共鳴,但缺乏標準與風險說明,也容易變成「看起來有用」,但實際效果難以驗證的虛假信念。

當這兩種知識型態交錯時,就容易出現今天的問題:專業語言失去說服力,個人經驗反而變得像真理。

如何做出更負責任的醫療選擇?

與其問「這有沒有效」,不如思考:「這是什麼性質的做法?」

面對類似 mewing 的方法,我們可以先進行一個簡單分類:

- 生活習慣建議:例如挺胸、閉口、改善坐姿等,無侵入性、低風險,屬於日常管理。

- 放鬆或心理導向技巧:如深呼吸、冥想、正念訓練,重在主觀感受,效益難量化。

- 醫療療法或實驗性介入:如幹細胞注射、雷射治療、藥物實驗,必須接受風險審查與倫理監督。

而 mewing,其實更接近「習慣調整」而非醫療替代方案。但問題是,網路上的包裝方式常讓人誤以為它具備「療效保證」,這正是風險所在。

更進一步地,大家也許能重新思考與專業醫師的互動方式:不是「我覺得有效,醫師你為什麼反對」,而是「這樣的姿勢對咬合或呼吸有風險嗎?你怎麼看?」

問出專業問題,比用主觀經驗證明對錯,更有可能打開一場有建設性的對話。

從個案到現象:網路如何塑造另類醫療知識?

小宇的經歷並不是個案。在網路世界裡,像 mewing 這樣的做法,已經成為許多人踏入「自我醫療」領域的入口。雖然這些方法未必經過實證驗證,卻搭上了對自我掌控的渴望與演算法的推播,看起來比傳統醫療更平易近人。

影片裡的「成功故事」、網友的對比照、留言區的經驗談,這些由下而上的聲音,正在形成一種平行世界的知識系統。它們不靠醫學證書加持,也無需期刊佐證,只要夠吸睛、夠具象,就能讓人信服。雖然我們醫師們看了常會一笑置之,然而這也引出一個根本問題:在醫療領域裡,專業與自主,該如何判斷與選擇?

醫療,不只是技術與科學,更是一種信任制度。它需要專業者的誠實,也需要使用者的自覺。在這場共構關係中,我們選擇的不只是工具,而是選擇一種態度:願意為自己所信、所做,負起真正的責任。

蔡宛蓉醫師

「每一個笑容的背後,都有一段值得守護的故事。」

蔡宛蓉醫師介紹