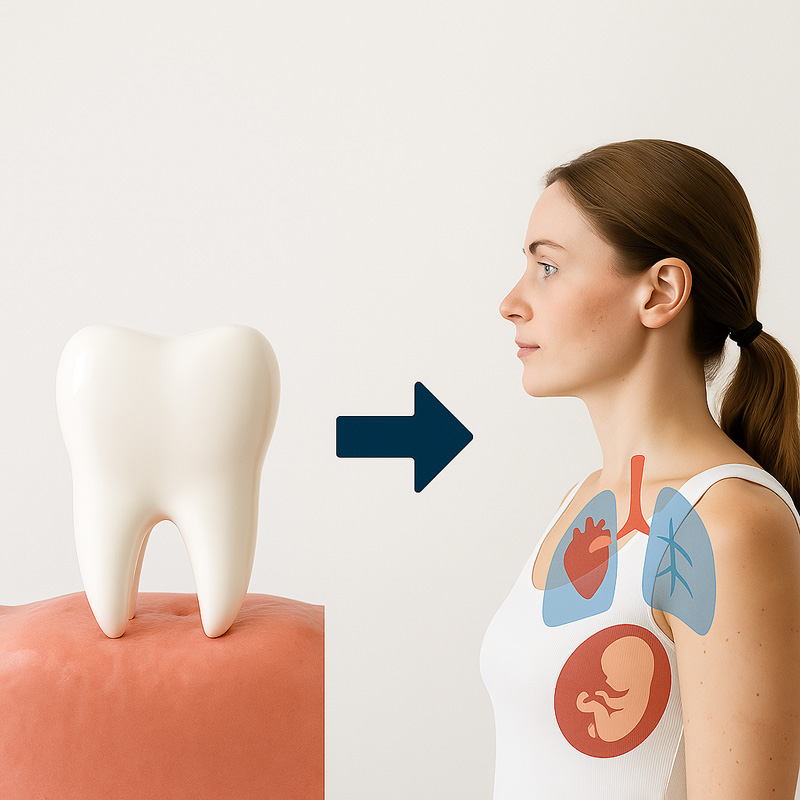

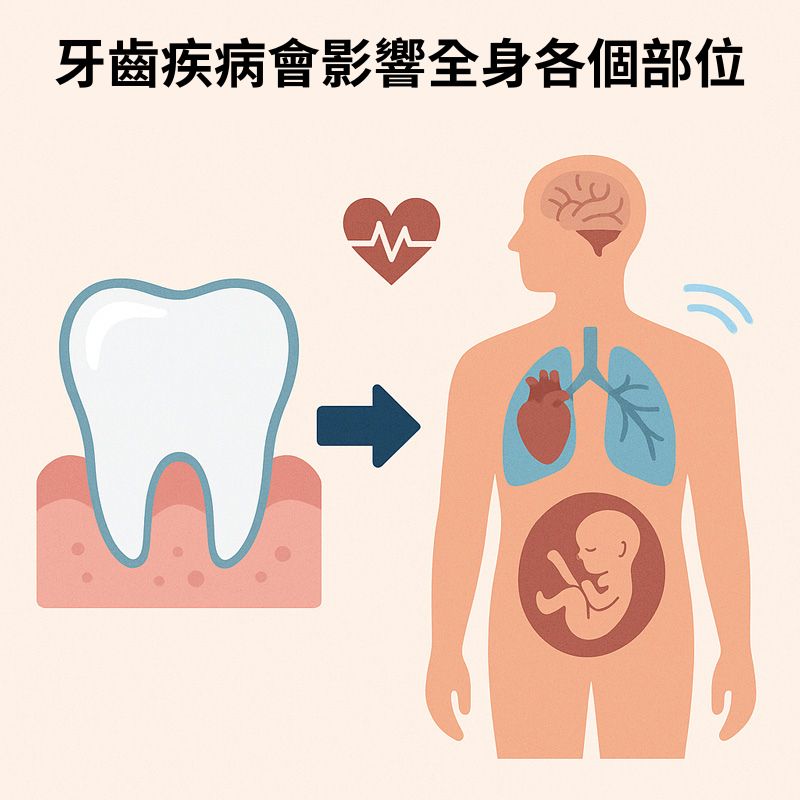

忽視牙齒,可能埋下全身疾病的根源

許多人常把牙齒當成吃東西的工具,只有在牙痛時才正視它的存在,出了問題大不了補一補、拔一拔就好。但事實上,牙齒就像身體健康的「哨兵」,口腔若長期發炎或忽視清潔,不僅會影響咀嚼與外觀,更可能是全身疾病的隱形警訊。舉例來說,當牙齦長期發炎,牙周組織的細菌與發炎因子,會透過血液循環甚至呼吸道,跑到身體各個角落,造成各種的疾病。現今也有愈來愈多研究指出,從血糖到心臟、呼吸道、甚至到腦部,牙齒與身體的關聯比我們想像得還要密切。而不良的口腔狀況也會影響食慾與營養攝取,進一步的削弱免疫力,使整體健康亮起紅燈。

醫學已證實的口腔與全身連結

這些推論並非危言聳聽,而是有實際醫學研究佐證。糖尿病與牙周病的關聯性目前最為明確,這兩者呈現雙向影響:高血糖環境讓牙周組織更容易發炎形成牙周病,而牙周病的存在又會進一步干擾血糖控制,形成惡性循環。其次,牙周病與心臟病、中風的關聯性,也已在多項流行病學調查中被確認。牙周病慢性發炎的狀態,會讓血管內皮功能受損,進而增加血栓與心血管事件的風險。

此外,牙周病菌若長期被吸入肺部,可能會誘發肺炎與慢性阻塞性肺病(COPD),特別是在老年人與免疫力較差者,更是高風險族群。還有些看似與口腔無關的疾病,如失智症與早產,也逐漸被發現與口腔發炎有潛在的關聯。例如阿茲海默症患者的大腦組織中,竟然有偵測到牙周病菌的基因痕跡;而懷孕婦女若有嚴重牙周病,會因細菌與發炎介質進入血液,引發子宮收縮,增加早產或低出生體重嬰兒的風險。換句話說,牙齒問題從來不是「嘴巴」的事而已。

為何問題總被延誤?

儘管牙科與全身健康之間的關聯愈來愈清楚,但多數人還是把牙痛、牙齦出血視為小事,等到牙齒搖晃、掉了、吃不下飯了,才匆匆就診。為什麼會是如此呢?其實,這不僅是個人觀念的問題,更是整體醫療系統的斷層所導致。

在台灣現行的醫療體系中,牙科長期與其他醫科,是被劃分為兩條平行線的。內科醫師多半不會在問診時檢視口腔,而牙醫師也常侷限於局部治療,無法掌握病人的完整健康狀況。更大的問題是,健保制度將牙科與醫科分開管理,病歷與資料庫互不相通,使得醫師難以整合判斷。所以結果就是,牙周病與糖尿病惡性循環無人察覺,牙齒鬆動與心血管風險之間的關聯也被忽略。這種看似高效的專業分工制度,實際上卻忽略了病人健康的盲點,讓「全人照護」始終停留在口號,難以真正落實。

口腔保健應成為預防醫學的一環

要打破這樣的循環,關鍵就是讓牙科從「局部治療」的定位中跳脫。許多先進國家已逐漸強調醫牙整合,將牙醫納入糖尿病、心臟病或孕產期的跨科團隊——當心臟科醫師在治療高血壓時,也會同步檢視牙周狀況;當糖尿病中心收治新病人,第一步就安排牙齒檢查。這樣的合作,不只讓醫師掌握更全面的訊息,也讓病人獲得更完整的照護。

同時,人工智慧的應用也正在改變牙科的角色。AI 不僅能協助判讀蛀牙與牙周炎,研究者更嘗試透過口腔影像與病歷數據,建立模型來推測病人是否屬於心血管疾病,或失智症的高風險族群。若這些技術可以成熟應用,例如AI智慧牙刷的問世,那將來刷牙就不再只是單純的清潔,而會演變為每天早晨的「自我健康檢查」。而對病人而言,最需要意識到的是:「你刷的不是牙,是你的壽命;而你定期洗牙清除的,不是牙結石,而是慢性病的種子。」

結語:牙齒是全身健康的倒影

我們很少在把牙刷拿起來的那一刻時,會把「心臟」或「大腦」和牙齒聯想在一起,但從今天起,或許你可以換個角度思考了。因為牙齒並不是一個在嘴巴裡的獨立器官,而是身體健康最前線的守門員。從心血管、糖尿病、呼吸道,到認知退化到妊娠風險,這些你以為與牙齒無關的疾病,其實都有對應的警訊。所以未來的保健醫療,必須是「從口腔開始的整合式照護」,才能達到完善的預防。而今天的你,只要能願意多花兩分鐘仔細刷牙,每半年定期檢查牙齒,就是已經走在保健預防的道路上了。

畢竟,「牙齒的健康,就是全身健康的縮影。」

林佩萱 醫師

「微笑的背後,是我們共同守護的溫柔與信任。」

林佩萱醫師介紹